寒暖差アレルギー、風邪と花粉症の違いとは?

季節の変わり目、朝晩の気温差で鼻水やくしゃみが急に出る ー それ、鼻炎でも風邪ではなく「寒暖差アレルギー」かもしれません。発熱が少なく、温度差に反応して繰り返すのが特徴です。この記事では、寒暖差アレルギーの症状と原因、風邪・花粉症との違い、セルフチェック、日常でできる予防・対策について紹介します。

寒暖差アレルギーとは?気温の変化が大きい季節に注意!

寒暖差アレルギーとは、急激な温度の変化によって自律神経のバランスが乱れることで起こる症状の一つです。特に副交感神経の働きが関わることで鼻の粘膜の血管が拡張し、鼻水や鼻づまり、さらにくしゃみといった特徴的な症状を引き起こします。

本来、交感神経と副交感神経は互いに相反する作用で体の機能を整える大切な役割を担っています。しかし、寒暖差という強い刺激でそのバランスが乱れると、粘膜の血管の調節がうまくいかなくなり、アレルギー性鼻炎に似た状態を示すことがあります。花粉症や風邪と誤解されやすいため、正しい理解が大切です。

寒暖差アレルギーの主な症状

「寒暖差アレルギー」の代表的な症状は、風邪や花粉症に似ているのが特徴です。特に鼻水やくしゃみ、鼻づまりといった鼻の不調が多く見られ、アレルギー性鼻炎や血管運動性鼻炎と誤解されやすい点も挙げられます。

ただし、寒暖差アレルギーと風邪との大きな違いは、発熱がほとんどないことです。風邪の場合は時間の経過とともに徐々に症状が強くなる一方で、寒暖差アレルギーは急激な温度差や体温の変化によって、自律神経のバランスが乱れ、突然症状が現れるのが特徴的です。

主な症状と風邪との違い

ここでは、代表的な症状について風邪との違いについても合わせて解説します。

鼻水・くしゃみ・鼻づまり

透明でサラサラな鼻水が出るのが特徴です。風邪では黄色や緑色の粘り気のある鼻水に変化することも。また鼻づまりは、鼻閉感よりもムズムズした感じになることが多いですが、風邪の場合はつまりが長く続くことも多いです。

くしゃみは、暖かい場所から寒い場所へ移動した直後などに、発作的に起こることがあります。風邪の場合は通常3〜4回程度で収まり、続くことは少ない傾向にあります。

咳・喉のイガイガ感

エアコンの温度差が激しい場所に異動した際に咳や喉のイガイガ感が出やすい傾向にあります。しかし、風邪の場合は強い痛みが出て長引く場合が多いです。

頭痛・倦怠感

風邪の場合は、発熱を伴うことが多く、全身のだるさ・頭痛・関節痛などの全身症状が出ることが多いですが、寒暖差アレルギーの場合は温度差が少ない場所では症状が落ち着くことが多いです。

皮膚のかゆみ・湿疹

皮膚のかゆみや湿疹が起きることもあります。主に寒暖差が大きい環境に移ったときに起こりやすいと言われています。しかし、風邪の場合は治りかけの時期に湿疹が出ることが多い傾向にあります。

| 症状 | 風邪 | 花粉症 | 寒暖差アレルギー |

|---|---|---|---|

| 鼻水・くしゃみ | 〇 | 〇 | 〇 |

| 発熱 | 〇 | × | × |

| 目のかゆみ | × | 〇 | △ ある場合も |

| 時期 | 冬 | 春・秋 | 気温差が大きい時期 |

自分が寒暖差アレルギーなのかどうやってわかる?

寒暖差アレルギーかどうかを判断するためには、症状が現れるタイミングを注意深く観察することが大切です。

まずは、風邪や花粉症などのアレルギー性鼻炎との違いを理解しましょう。風邪の場合は発熱や全身の倦怠感、頭痛などを伴い、時間の経過とともに徐々に症状が悪化します。一方、花粉症などのアレルギーは、特定の季節や場所で鼻水・くしゃみ・鼻づまりといった症状が強く出やすいのが特徴です。

これに対して、寒暖差アレルギーの大きな特徴は、急激な温度差によって鼻の粘膜や血管の調節が乱れ、自律神経のバランスが崩れることです。たとえば、暖かい室内から寒い屋外へ出た瞬間や、エアコンの効いた部屋から外に出た直後に、鼻水やくしゃみが突然発症するのが典型的な例です。

ただし、通常のアレルギー検査では寒暖差アレルギーは陽性反応が出にくく、明確に診断されにくいことがあります。そのため、症状が出やすい時間帯や環境の変化を日頃から記録することが判断の鍵。症状が一時的か、それとも同じ生活パターンで繰り返し現れるのかを把握することで、寒暖差アレルギーの可能性を考える助けになります。

セルフチェックリストで診断の目安に

寒暖差アレルギーは、風邪なのか花粉症やアレルギー性鼻炎なのか見分けがつきにくいです。しかし、急に温度変化を感じたときに症状が出るのか。発熱と同時に症状が出ているのかにもよって症状が出る傾向がわかってくることがあります。寒暖差アレルギーかもしれないと感じた場合はチェックリストを活用しましょう。

寒暖差アレルギーのチェックリスト例

急な温度変化を感じたときに、鼻水やくしゃみといった症状が出ませんか。5つのチェックリストに当てはまるか確かめましょう。

【寒暖差アレルギーのチェックリスト YES/NOで答えてください。】

- 朝晩の気温差が大きい日に症状が出やすい

- 暖房の効いた部屋から外に出ると症状が出る

- 発熱はほとんどない

- 水っぽい、サラサラした透明な鼻水が出やすい

- 目のかゆみはほぼない、または軽い

チェックリストの質問に3つ以上当てはまれば寒暖差アレルギーの可能性が高いと考えられます。アレルギーの診断を希望される場合は耳鼻咽喉科や内科などの医療機関の受診をおすすめします。

寒暖差アレルギーを誘発する自律神経の乱れの原因

寒暖差アレルギーは、急激な気温差や体温の変化が繰り返されることで、自律神経のバランスが崩れ、鼻の粘膜や血管の調節が乱れることが主な原因です。自律神経の乱れを引き起こす要因には、以下のようなものがあります。

- 気温差による血管の急激な拡張・収縮

- 冷え性やストレス、睡眠不足による影響

- 不規則な生活や偏った生活リズム

- 更年期障害などホルモンバランスの変化

- 季節の変化や一日の中での時間帯の温度

これらの要因が重なると、体の交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、乱れが生じます。その結果、外部の刺激で鼻粘膜が過敏に反応し、症状が繰り返し現れやすくなります。寒暖差アレルギーの予防や対策には、自律神経を整える生活習慣が重要です。

寒暖差アレルギーの対策と予防法

寒暖差アレルギーの対策として最も大切なのは、日常の中で感じる温度差をできるだけ小さくすることです。急激な変化を避けることで、鼻水やくしゃみ、鼻づまりといった症状を軽減できる可能性があります。

発症後に慌てて対応するよりも、日頃から予防を意識しましょう。毎日の生活に小さな工夫を取り入れることで、自律神経のバランスを整えやすくなり、症状の悪化を防ぐ効果が期待できます。また、継続して予防を続けることで、自分の症状が出やすい時間やパターンを把握でき、より適切な対処が可能になります。

ここからは、普段の生活に取り入れやすい寒暖差アレルギーの予防法と、実際に症状が現れたときの対策を紹介します。花粉症やアレルギー性鼻炎、風邪などと区別しながら上手に付き合うことがポイントです。

日常でできる予防法

日常でできる「自律神経の乱れを抑える」方法を紹介します。これらは健康を保つうえで必要な習慣であり、寒暖差アレルギーだけでなく他の鼻炎や病気の予防にも役立ちます。

服装で温度差を調整

外出時は脱ぎ着しやすい衣類で温度差を小さく調節しましょう。ショールやマフラー、手袋、靴下を活用し、首や手首、足首など冷えやすい部位を温めることが大切です。室内では空調の冷たい風を避け、外出前に外気温に慣れておくと感じる寒暖差を小さくできます。

規則正しい生活

決まった時間に起きて朝日を浴び、睡眠や食生活を整えることは、自律神経の働きを安定させるために十分な効果が期待できます。バランスの良い食材を取り入れた食べ物選びも大切で、食欲が低下しやすいときでも温かい風呂や入浴を取り入れると体調が良い方向に向かいやすいです。

刺激物を避ける

タバコの煙や排気ガス、香料といった刺激をできるだけ避けることは、自律神経が乱れるのを防ぎます。ストレスをしっかり解消することも重要で、メンタル面からの影響を減らすと症状が和らげる方向に働きます。

軽い運動習慣

適度な運動で筋肉量を増やすと冷えが改善し、体温をコントロールしやすくなります。ウォーキングやストレッチといったできるだけ継続可能な運動は、自律神経の安定に良い影響を与え、寒暖差に強い体質を作ることにつながります。

症状が出たときの対処法

どれだけ予防しても、季節や環境の変化によって症状が現れることがあります。その際には慌てず、正しい対応を行いましょう

市販薬の活用も選択肢とする

アレルギー性鼻炎の治療と同じように、薬を使った対処法があります。抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬は鼻水・くしゃみ・鼻づまりを和らげるのに有効です。さらに漢方薬を用いる方法もあり、体質改善の一助となる場合があります。市販薬を使うときは添付文書をよく読み、疑問点は薬剤師や医薬品登録販売者に相談するとよいでしょう。

医療機関を受診する

寒暖差アレルギーの症状は花粉症や風邪などと似ているため違いが分かりにくいケースがあります。特にひどい症状が続く場合や、止まらない鼻水・強い頭痛がある場合は、早めに受診しましょう。

予防や対策をしても、環境や季節によって症状が出ることもあります。万が一、症状が出た場合は市販薬の使用や病院の受診・検査で対処していきましょう。

寒暖差アレルギーの症状におすすめ市販薬

内服薬

アレルギー性鼻炎による症状のうち、とくに鼻づまり症状でお困りの方がご使用ください。

※ フェキソフェナジン塩酸塩+塩酸プソイドエフェドリン配合

1. 医療用と同量配合※1

2. すばやく優れた効果

3. 眠くなりにくい成分※2

※1 フェキソフェナジン塩酸塩120mg、塩酸プソイドエフェドリン240mg (1日量中)

※2 ⾮鎮静性の第⼆世代の抗ヒスタミン成分「フェキソフェナジン塩酸塩」

医療用と同成分・同量※のアレルギー専用鼻炎薬

※フェキソフェナジン塩酸塩1錠あたり60mg配合

アレグラFXは「しっかり効く」のに「眠くなりにくい」アレルギー専用鼻炎薬です。

鼻炎症状を鎮めるだけでなく、悪化させない第2世代の抗ヒスタミン薬だからしっかり効く!

鼻にはしっかり効いて脳には入りにくいから眠くなりにくい!

●1日1回1錠で、ずっと効くのに眠くなりにくい

●口が乾きにくい アレルギー専用鼻炎薬

●第2世代抗ヒスタミン成分 ロラタジン配合

●脳に影響を及ぼしにくいため、眠くなりにくいアレルギー専用鼻炎薬です。

●「集中力、判断力、作業能率の低下」といった、気付きにくい能力ダウン(インペアード・パフォーマンス)も起こしにくいお薬です。

●1日2回の服用で、24時間効き目が持続します。

●空腹時にも服用できます。

●小さくて飲みやすい錠剤のお薬です。

※花粉などの季節性のアレルギー性鼻炎症状に使用する場合は、花粉飛散予測日から、又は、症状が出始めたら早めに服用を始めると効果的です。

点鼻薬

●アンテドラッグステロイドのベクロメタゾンプロピオン酸エステルを配合しています。

●ベクロメタゾンプロピオン酸エステルの働きにより鼻腔内のうっ血や炎症を抑え、鼻の通りをよくします。

●一定量の薬液が噴霧できるスプレーです。一度スプレーした液は、容器内に逆流しませんので衛生的です。

1.抗炎症作用と抗アレルギー作用を併せ持つ「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル」が、鼻粘膜にダイレクトに作用し、花粉によるつらい鼻づまりや鼻水、くしゃみをおさえます。

2.朝の使用で夕方まで、夕方の使用で朝まで効果が続く点鼻薬です。(通常1日2回使用した場合)

3.スーッとした清涼感があり、患部に留まり液ダレしにくいタイプの点鼻薬です。

4.あらゆる角度から噴霧可能で、最後まで使いきれるスプレー容器を使用しています。

5.鼻炎用内服薬や点眼薬と同時にお使いいただけます。

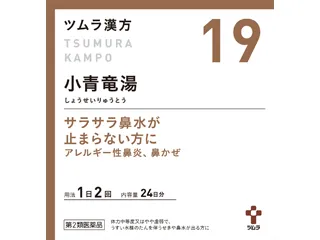

漢方薬

●「小青竜湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書『傷寒論(ショウカンロン)』に収載されている薬方です。

●うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出る方の感冒、アレルギー性鼻炎、花粉症などに効果があります。

飲みやすい錠剤タイプ

止まらない鼻水 鼻炎・花粉症に

アレルギー反応を抑えつらい鼻炎に内側からしっかり効く

眠くなる成分無配合

1日2回 食前又は食間に

体の中から働きかけて、つらい鼻水などの鼻炎、花粉症にしっかり効きます。

5才から服用できます

鼻水や水様のたんを伴う咳が出る方の・・・

・アレルギー性鼻炎

・感冒(かぜ)

こんな症状に効きます。

・つらい花粉症

・鼻水が止まらないなどのアレルギー性鼻炎

・鼻水、せきが出るなどの感冒(かぜ)

・気管支炎など

セルフメディケーションで自身の健康管理を!

もっと手軽に健康情報を受け取りたい方は、キュアベルの公式LINEを友だち追加!週1回の健康ネタ配信・市販薬やサプリメントの検索/比較がLINEでできて便利。今すぐQRを読み取って登録!!

LINEお友達登録でできること

- 毎週届く「季節の健康ネタ」や「今すぐ使えるお薬Q&A」

- みんなが見ている注目コラムから、いま必要な健康情報を入手

- 自分の症状や悩みに合った市販薬やサプリメントの検索・比較・選定をサポート

まとめ

寒暖差アレルギーは日常生活の工夫で症状を軽減できます。服装で温度差を調整したり、規則正しい生活や軽い運動で自律神経を整えることが予防の第一歩です。自分の症状が風邪や花粉症とどう違うかを理解し、時間帯や環境の変化と症状の関係を記録し、出やすいパターンをチェックしておけば、早期の対策が取りやすく、必要に応じて医療機関へ受診・検査につなげる判断もしやすくなります。今日からできるだけ小さな習慣を一つずつ取り入れ、ここで紹介したポイントを実践することで、快適な毎日を実現していきましょう。