足のだるさや疲れを引き起こす【足のむくみ】についてご紹介します

本記事はゼリア新薬工業株式会社とのタイアップ記事です

むくみ、とはなに?

長時間、立ち仕事をした後は足が重くなる……、夕方になると足に靴下の痕がつく……。

そんな体のむくみを経験したことはありませんか?

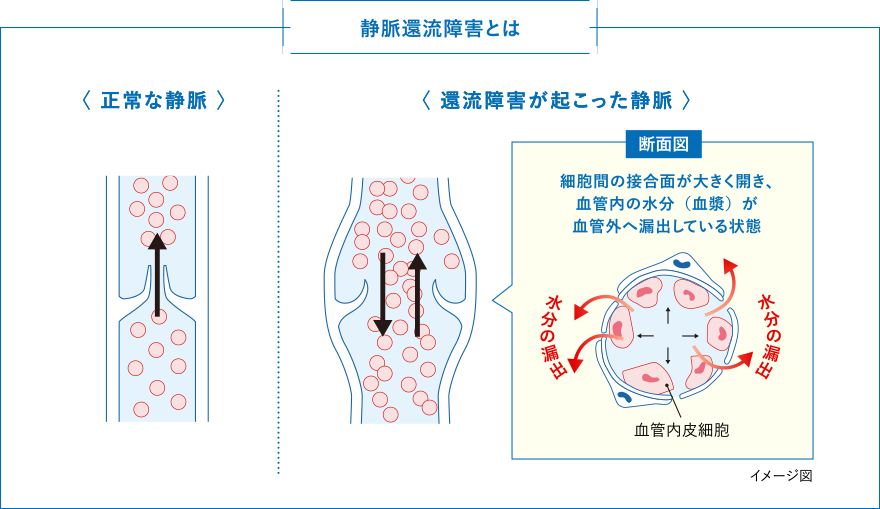

医学的には「浮腫(ふしゅ)」といわれるむくみは、静脈やリンパ管の流れが滞り、余分な水分が皮下組織(皮膚の下部)に溜まっている状態のこと。その原因は多岐にわたりますが、症状としては、「全身性のむくみ」と「局所性のむくみ」に大別されています。なお、足のむくみは、「局所性のむくみ」に分類され静脈還流障害によって引き起こされると考えられています。

※自分のむくみが「全身性のむくみ」なのか「局所性のむくみ」なのか、またその原因を判断することは難しいです。

気になる症状がある場合は、薬局・ドラッグストアで薬剤師に相談するなどセルフメディケーションの実践とともに、医療機関の受診も検討しましょう。

足のむくみを引き起こす静脈還流障害は、はなぜ起こるの?

静脈還流障害とは?

「足(ふくらはぎ)は第二の心臓」と呼ばれています。

その理由は、動脈の血液が心臓のポンプ作用によって流れるのに対して、静脈の血液は、下肢のふくらはぎの筋肉の収縮によるポンプ作用で、心臓の方向へと流れていくからです。

この静脈の血液が心臓に戻る流れを静脈還流といい、この血流が滞ってしまった状態を「静脈還流障害」といいます。心臓から最も遠く、重力の影響を受けやすい下肢の静脈で還流障害が起こりやすいとされています。

特に運動不足や、立ったまま、座ったままの姿勢を長時間続けていると、下肢のふくらはぎの筋肉のポンプ作用が働きにくくなり「静脈還流障害」が起こりやすくなります。それにより下肢の静脈の血流が滞り、静脈圧が上昇すると、血管内の水分(血漿)が血管外へ漏出し、皮下組織に余分な水分が溜まって、下肢にむくみが生じてきます。

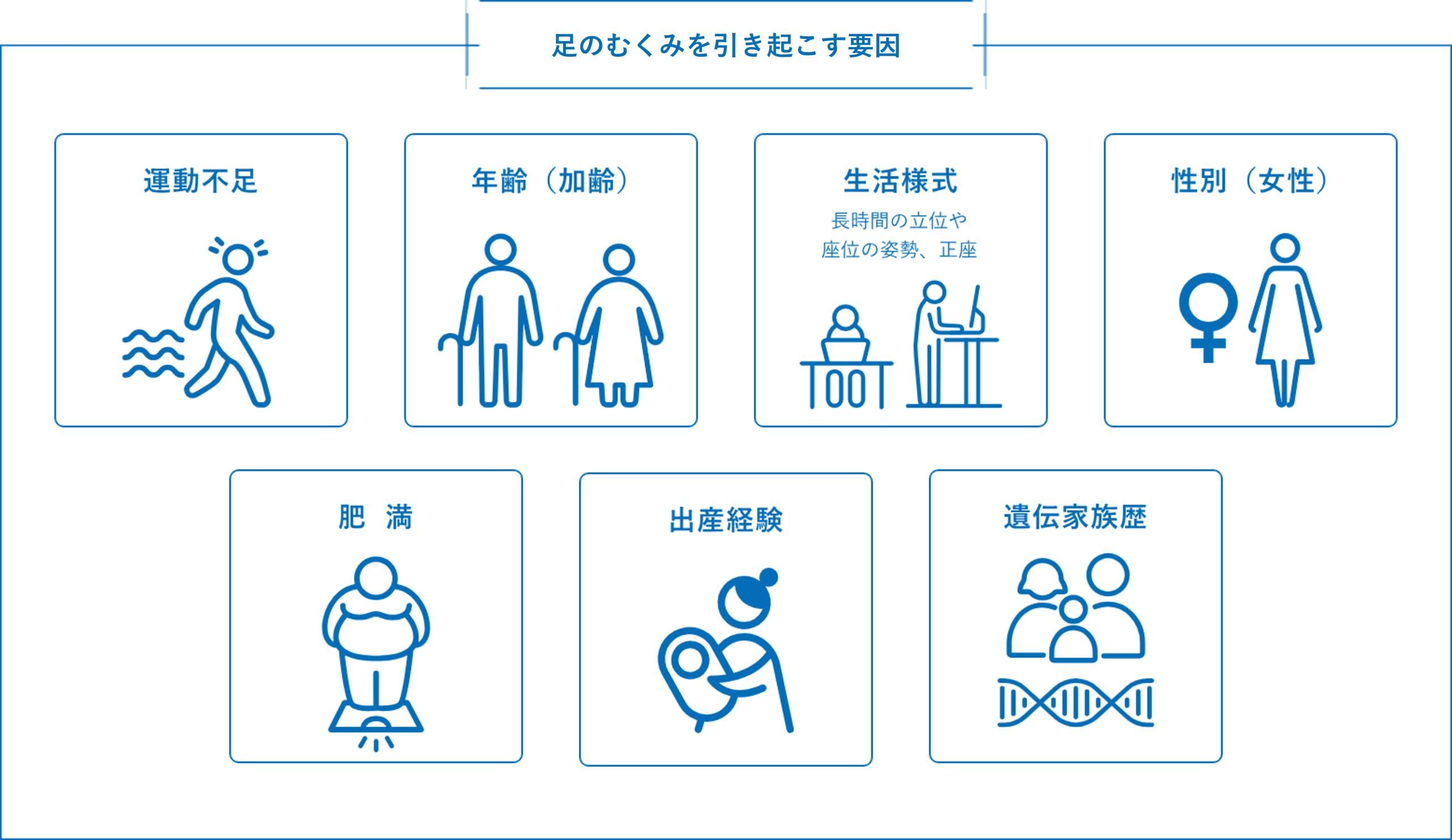

足のむくみを引き起こす要因は?

運動不足や、立ったまま、座ったままの姿勢を長時間続けるなどの生活習慣のほか、肥満、加齢、出産経験、遺伝家族歴、性別(女性)などが、足のむくみを引き起こす要因として、考えられています。

足のむくみによって起こる症状は?

「静脈還流障害」によって足のむくみが引き起こされると、次のような症状を併発することがあります。

- むずむず感

- ほてり

- 痛み

- 足の重さ

- 疲れ

- つっぱり感

- かゆみ

- 夜間のこむら返り

- 知覚異常(触れるとチクチク・ピリピリする感覚などの不快な諸症状)

こうした症状は、ほとんどの人が一時的な疲れによるものと考えてしまいがちです。

しかし、この状態を放置していると静脈瘤や皮膚潰瘍、色素沈着などの疾患があらわれることがあるため、医療機関の受診が必要です。

日常生活で可能な足のむくみの対処法

「静脈還流障害」によって引き起こされる足のむくみは、薬によって改善することが期待できますが、

日頃の生活習慣を見直すことでも、むくみの緩和が期待できます。

こちらでは、「生活習慣」の観点から、足のむくみを改善するための具体的な対処法をご紹介します。

生活習慣での足のむくみを緩和するための対処法

次のようなことに注意しながら、日常生活を送るようにしましょう。

おすすめの簡単な足の運動

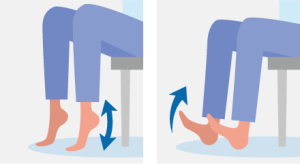

・足関節の運動

椅子に座り、両足のつま先だけを床につけてかかとを上げ、次に、かかとだけをつけてつま先を上げます。 この動きを数回、くり返します。デスクワークの合間などに、足首を柔らかくほぐしましょう。 座ったままの姿勢が続くときにおすすめです。

・立ち姿勢が多い場合

立ったままの姿勢が続くときは、1時間に一度その場で足踏みをしたり、屈伸をしたりするなど、意識的に足の運動をするように心がけましょう。

PR